इस पेज पर हम शब्द की समस्त जानकारी विस्तार से पढ़ेगे तो पोस्ट को पूरा जरूर पढ़िए।

पिछले पेज पर हमने वर्णमाला की पोस्ट शेयर की हैं तो उस पोस्ट को भी पढ़िए।

चलिए आज हम शब्द की परिभाषा, प्रकार, शब्दों का वर्गीकरण और उदाहरण की समस्त जानकारी को पढ़ते और समझते हैं।

शब्द की परिभाषा

एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं।

जैसे :- एक वर्ण से निर्मित शब्द न (नहीं) व (और) अनेक वर्णों से निर्मित शब्द – कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रासाद, सर्वव्यापी, परमात्मा आदि

भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। एक से ज़्यादा शब्द मिलकर एक पूरा वाक्य बनाते है।

शब्द किसे कहते हैं

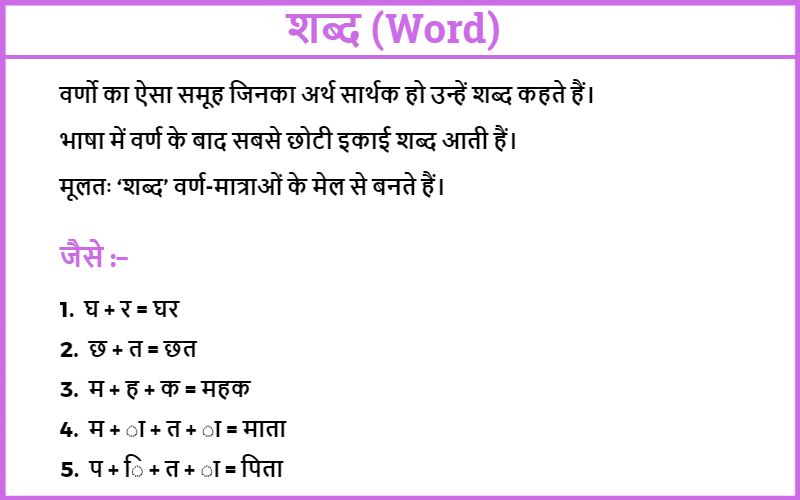

वर्णो का ऐसा समूह जिनका अर्थ सार्थक हो उन्हें शब्द कहते हैं।

भाषा में वर्ण के बाद सबसे छोटी इकाई शब्द आती हैं।

मूलतः ‘शब्द’ वर्ण-मात्राओं के मेल से बनते हैं।

जैसे :–

घ + र = घर

छ + त = छत

म + ह + क = महक

म + ा + त + ा = माता

प + ि + त + ा = पिता

उदाहरण :- एक वर्ण से निर्मित शब्द = न (जिसका अर्थ नहीं होता है)।

एक से अधिक वर्णों से निर्मित शब्द = आप, वह, कोई आदि।

अनेक वर्णों से निर्मित शब्द :- कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रासाद, सर्वव्यापी, परमात्मा आदि।

शब्द के प्रकार

शब्द के दो भेद हैं।

- सार्थक शब्द

- निरर्थक शब्द

1. सार्थक शब्द

जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं।

जैसे :- सब्जी, रोटी, दूध, पानी, इत्यादि।

2. निरर्थक शब्द

जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण नहीं किए जाते, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग सदैव सार्थक शब्दों के साथ ही होता हैं। और यह इनके साथ ही लगकर ये अपना अर्थ निकलवा लेते हैं।

जैसे :- अता, आमने, ताछ, वाय

शब्दों का वर्गीकरण

शब्द की उत्पत्ति या स्रोत, रचना या बनावट, प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर निम्न भागो में बांटा गया हैं।

- अर्थ की दृष्टि के आधार पर

- व्युत्पत्ति के आधार पर

- इतिहास या स्रोत की दृष्टि के आधार पर

- रूप/ प्रयोग के आधार पर

- व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर

1. अर्थ की दृष्टि के आधार पर

अर्थ के आधार पर शब्द को निम्न भागों में बांटा गया हैं।

(a). एकार्थी शब्द

जहां शब्द का एक ही अर्थ निकले उसे एकार्थी शब्द कहते हैं।

जैसे :- सड़क, जूता, नदी, आदमी

(b). अनेकार्थी शब्द

जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकले उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं।

जैसे :- हार, कर, कनक, व्यंजन

(c). पर्यायवाची शब्द

वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है। अर्थात एक ही शब्द के अनेक समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं।

जैसे :- अग्नि, अनल, पावक, शब्द आग के पर्यायवाची शब्द हैं।

(d). विलोम शब्द

वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, उन्हे विलोम शब्द कहते हैं।

जैसे :- दिन-रात, सुबह-शाम

2. व्युत्पत्ति (रचना या बनावट) के आधार पर

शब्द रचना (Word Formation) : वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं।

व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं।

- रूढ़ शब्द

- यौगिक शब्द

- योगरूढ़ शब्द

मूलतः शब्द के दो ही भेद होते हैं।

- रूढ़

- यौगिक

योगरूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होता हैं।

रचना की दृष्टि से यौगिक और योगरूढ़ समान होते हैं।

रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते हैं अतः रचना में यौगिक ही रह जाते हैं जिनसे हम शब्द रचना कर सकते हैं।

यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय और समास तीन प्रकार की होती हैं।

उपसर्ग से :

| उपसर्ग | मूल शब्द/धातु | यौगिक शब्द |

|---|---|---|

| अति | अंत | अत्यंत |

प्रत्यय से :

| मुलशब्द | प्रत्यय | यौगिक शब्द |

|---|---|---|

| लेन | दार | लेनदार |

समास से :

| शब्द | शब्द यौगिक | शब्द |

|---|---|---|

| प्रति | दिन | प्रतिदिन |

- कभी-कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता हैं।

जैसे :- स्वतंत्रता में

| उपसर्ग | मुल शब्द | प्रत्यय |

|---|---|---|

| स्व | तंत्र | ता |

- कभी-कभी दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता हैं।

जैसे :- समझदारी शब्द में

| मूल शब्द | शब्द | प्रत्यय |

|---|---|---|

| समझ | दार | ई |

(a). रूढ़ शब्द संज्ञा

वह संज्ञा शब्द जिसका सार्थक खण्डन न हो सके अर्थात छोटी से छोटी अर्थपूर्ण संज्ञा (नाम) को ही रूढ़ संज्ञा कहा जाता हैं।

उदाहरण :- राम, कृष्ण, सीता, राधा, विष्णु, जल, आग, पानी, आदि।

(b). यौगिक रूढ़ संज्ञा

वह संज्ञा जो दो या दो से अधिक रूढ़ संज्ञाओं से मिलकर बनती हैं। यौगिक संज्ञाएँ कहलाती हैं।

उदाहरण :-

- दशरथ = दस + रथ,

- पाठशाला = पाठ + शाला

- अपमान = अप + मान

- रसोईघर = रसोई + घर

(c). योगरूढ़ संज्ञा

दो रूढ़ संज्ञाओं से मिलकर बनी संज्ञा को ही योग रूढ़ संज्ञा कहा जाता हैं किंतु योग रूढ़ संज्ञा का अर्थ रूढ़ संज्ञाओं से (जिनसे मिलकर बनी हैं) भिन्न होता हैं।

उदाहरण :- दशानन अर्थात रावन = दस + आनन

नोट :- बहुव्रीहि समास के वे उदाहरण जो नामों से संबंधित हो योगरूढ़ संज्ञा के उदाहरण होते हैं।

3. इतिहास के आधार पर

(a). तत्सम शब्द

तत्सम शब्द ‘तत्+ सम’ के योग से बना हैं। जिसका शाब्दिक अर्थ ‘उसके समान’ हैं।

अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए जाते है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं।

जैसे :- यूथ, घृत, रक्षा, रात्रि, चंद्रिका, अग्नि, दुग्ध

(b). तद्भव शब्द

तद्भव शब्द ‘तत्+ भव ‘ के योग से बना हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ ‘उससे जन्म’ होता हैं।

अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से हजारों वर्षो की यात्रा के बाद हिंदी भाषा में परिवर्तित रूप में ग्रहण किए गए हो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं।

जैसे :- घी, राखी, रात, चांदनी, आग, दूध

तत्सम-तद्भव शब्दों की सूची

| तत्सम | तद्भव | तत्सम | तद्भव |

|---|---|---|---|

| अंगुष्ट | अंॅगूठा | कर्म | काम |

| अंचल | आंॅचल | ग्रंथि | गांॅठ |

| अकार्य | अकाज | अज्ञानी | अनजाना |

| अक्षत | अच्छत | अक्षर | आखर |

| अगम्य | अगम | अन्धकार | अंधेरा |

| अट्टालिका | अटारी | अमूल्य | अमूल्य |

| आम्रचूर्ण | अमचूर | गर्दभ | गधा |

| आश्चर्य | अचरज | अमावस्या | अमावस |

| उष्ट्र | ऊंॅट | गर्त | गड्ढा |

| एकत्र | इक्कट्ठा | स्तम्भ | खम्बा |

| कटु | कडवा | क्षत्रिय | खत्री |

| ग्रीष्म | गर्मी | गोपालक | ग्वाला |

| चतुर्दश | चैदह | त्वरित | तुरन्त |

| चर्म | घना | ताम्र | ताम्बा |

| ज्येष्ठ | जेठ | धान्य | धान |

| परीक्षा | परख | पाश | फन्दा |

| पूर्ण | पूरा | वर्षा | बरसात |

| यम | जम | वानर | बन्दर |

| वंशी | बांॅसुरी | भिक्षा | भीख |

(c). देशज शब्द

जिन शब्दों को हिंदी भाषा ने अपनी छेत्रिय भाषाओं से ग्रहण किया है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। इन शब्दों के लिखित स्रोत नहीं मिलते हैं।

जैसे :- पाग, रिंगडा, जूता, डाभ, छाती, खिचड़ी, बाजरा

(d). विदेशी शब्द

जो शब्द हिंदी भाषा ने विदेशी भाषाओं से ग्रहण किए गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं।

- अरबी :- अल्लाह, इरादा, इशारा, ईमान, किताब, जिला, तहसील, नकद, हलवाई, अखबार, अदालत, आइना, इंतजार, इंसाफ, इम्तहान, इस्तीफा, औरत,कब्र, कसाई, कानून।

- फारसी :- अमरूद, आमदनी, असमान, आदमी, कारीगर, कारोबार, खुशामद, गवाह, गुब्बारा,चिराग, चिलम, जंजीर, जमीन, जहर, जानवर, जलेबी, जुकाम, तराजू, दर्जी।

- तुर्की :- उर्दू, काबू, कुली, कुरता, कैंची, चाकू, चेचक, चम्मच, तोप, बंदूक, बारूद, बेगम, बहादर, लाश, सौगात, सराय, भड़ास, खच्चर, चोंगा, बीबी, तमगा, तमचा।

- पुर्तगाली :- आलपिन, इस्पात, गमला, चाबी, तौलिया, नीलगाय, पपीता, पादरी, फीता, बाल्टी, मिस्त्री, संतरा, साबुन, काजू, गोभी, परात, बिस्कुट,बोतल, कप्तान, कमरा, कनस्तर, आलू।

- अंग्रेजी :- कोट, फीस, अपील, पुलिस, टैक्स, ऑफिस, डॉक्टर, स्कूल, पेन, इंच, रेल बटन इत्यादि।

- फ्रेन्च :- अंग्रेज,कारतूस, कूपन, काजू, टेबुल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्ट्रां, सूप आदि।

- चीनी :- लीची, चाय, लोकाट, तूफान आदि।

- डच :- तुरूप, चिडिया,बम, ड्रिल आदि।

- जर्मनी :- नात्सी, नाजीवाद, किंडर, गार्टन आदि।

- तिब्बती :- लामा, डंाडी।

- रूसी :- सोवियत, जार, रूबल, स्पूतनिक, बुजुर्ग, लूना आदि।

- यूनानी :- एकेडमी, एटम, एटलस, टेलिफोन, बाइबिल आदि।

(e). संकर शब्द

हिंदी में वे शब्द जो दो अलग-अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं, संकर शब्द कहलाते हैं।

जैसे :-

वर्षगांॅठ – वर्ष (संस्कृत) + गांॅठ (हिंदी)

रेलयात्री – रेल (अंग्रेजी) + यात्री (संस्कृत)

उद्योगपति – उद्योग (संस्कृत) + पति (हिंदी)

बेढंगा – बे (.फारसी) + ढंगा (हिंदी)

नेकनीयत – नेक (.फारसी) + नीयत (अरबी)

बेकायदा – बे (.फारसी) + कायदा (अरबी)

टिकिट घर – टिकिट (अंग्रजी)+ घर (हिंदी)

जांॅचकर्ता – जांॅच (.फारसी) + कर्ता (हिंदी)

बेआब – बे (.फारसी) + आब (अरबी)

बमवर्षा – बम (अंग्रजी) + वर्षा (हिंदी)

4. रूप/ प्रयोग के आधार पर

(a). विकारी शब्द

जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के द्वारा, परिवर्तन किया जा सकता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं।

विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं।

(b). अविकारी शब्द

जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष व काल के हिसाब द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं।

अविकारी शब्द के चार प्रकार होते हैं।

5. व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर

व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द पांच प्रकार के होते हैं।

(a). संज्ञा

संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। अतः व्यक्ति, गुण, प्राणी, व जाति, स्थान , वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं।

संज्ञा के आधार पर पद/शब्द 5 प्रकार के होते हैं।

(b). सर्वनाम

वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर उस स्थान पर आने वाली संज्ञा के अर्थ की पूर्ति करते हैं किंतु संज्ञा (वास्तविक नाम) नहीं होता।

सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हैं सबका नाम होता हैं। अर्थात सर्वनाम शब्द किसी एक व्यक्ति का नाम न होकर सभी का (वाक्य बोलने वाले) का नाम होता हैं।

उदाहरण :- मैं चाय पीकर खाना खाती हूँ।

यहाँ पर मैं किसी एक व्यक्ति का सूचक नहीं हैं किंतु इस वाक्य को बोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सूचक सर्वनाम के रूप में हैं।

सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं।

- पुरुषवाचक सर्वनाम

- निजवाचक सर्वनाम

- निश्चितवाचक सर्वनाम

- अनिश्चयवाचक सर्वनाम

- प्रश्नवाचक सर्वनाम

- संबंधवाचक सर्वनाम

3. क्रिया

जिन शब्दों से क्रिया (कार्य) सम्पन्न होने और कोई कार्य वर्तमान में सम्पन्न हो रहा हो या चल रहा हो आदि का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहा जाता हैं।

धातु :- क्रिया के मूल रूप को मुख्य धातु कहाँ जाता हैं। धातु से ही क्रिया शब्द का निर्माण होता हैं।

कर्म के आधार पर या रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं।

4. विशेषण

वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम किसी (वस्तु, पुरुष, स्थान, और इनके नाम के बदले जो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं) विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं।

जो शब्द विशेषता बतलाते हैं विशेषण एवं जिसकी विशेषता बताए जाती हैं उसे विशेष्य कहाँ जाता हैं।

उदाहरण :- राम दुबला-पतला लड़का हैं।

विशेषण मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं।

- सर्वनाम विशेषण

- गुणवाचक विशेषण

- संख्यावाचक विशेषण

- परिमाणवाचक विशेषण

5. अव्यय

वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता अर्थात मूल शब्द अपरिवर्तित रहता हैं अव्यय कहलाते है।

उदाहरण :- आज, कल, इधर, उधर, किन्तु, परन्तु, लेकिन, जबतक, अबतक, क्यों, इसलिए, किसलिए, अतः, अब।

अव्यय के चार प्रकार होते हैं।

FAQ

Ans. एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है।

Ans. रचना के आधार पर शब्द के ‘तीन’ भेद हैं – रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ शब्द।

Ans. एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि ही शब्द कहलाती है।

जैसे :- एक वर्ण से निर्मित शब्द- न (नहीं) व (और) अनेक वर्णों से निर्मित शब्द-कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रासाद, सर्वव्यापी, परमात्मा आदि।

भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। एक से ज़्यादा शब्द मिलकर एक पूरा वाक्य बनाते है।

Ans. ‘भारतेंदु हरिश्चंद्र’ जी को हिन्दी भाषा का जनक कहा जाता हैं।

जरूर पढ़िए :

उम्मीद हैं आपको शब्द की जानकारी पसंद आयी होगीं।

यदि आपको यह पोस्ट पसंद आयी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।

बहुत ही सुन्दर एवं अच्छा लगा। यहां शब्द में एक जगह त्रुटि है वह है प+ क्षमा करेंगे मेरे से मात्रा नहीं निकल पा रहा है_____मै सीधा शब्द लिख रहा हूं ___ पिता। इसमें जो वर्ण मात्रा की व्यवस्था को देखे। धन्यवाद।

फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर जी

हम जल्दी ही इसमें सुधार करेंगे