इस पेज पर आप कारक की समस्त जानकारी पढ़ने वाले हैं तो पोस्ट को पूरा जरूर पढ़िए।

पिछले पेज पर हमने उभयालंकार की जानकारी शेयर की हैं तो उस पोस्ट को भी पढ़े।

चलिए आज हम कारक की परिभाषा, कारक के प्रकार और उदाहरण की समस्त जानकारी पढ़ते और समझते हैं।

कारक किसे कहते हैं

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का सम्बन्ध का बोध हो तो उस रूप को ‘कारक’ कहते हैं।

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से सम्बन्ध का बोध हो, उसे ‘कारक’ कहते हैं।

उपर दिए गए दो ‘परिभाषाओं’ का मतलब यह हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ‘ने’, ‘को’, ‘से’ आदि विभक्तियाँ लग जाती हैं, तब उनका रूप ही ‘कारक’ कहलाता हैं।

जैसे :-

1. ”रामचन्द्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बन्दरों से पुल बँधवा दिया।”

इस वाक्य में ‘रामचन्द्र जी ने’, ‘समुद्र पर’, ‘बन्दरों से’ और ‘पुल’ संज्ञाओं के विभिन्न रूपान्तर है, जिनके द्वारा इन संज्ञाओं का सम्बन्ध ‘बँधवा दिया’ क्रिया के साथ बोध होता है।

2. श्रीराम ने रावण को बाण से मारा।

इस वाक्य में प्रत्येक शब्द एक-दूसरे से बँधा हुआ है और हर एक शब्द का सम्बन्ध किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ है।

यहाँ ‘ने’ ‘को’ ‘से’ शब्दों ने वाक्य में आये शब्दों का सम्बन्ध क्रिया से जोड़ा है। यदि यह शब्द नही होते तो शब्दों का क्रिया के साथ और आपस में कोई सम्बन्ध नहीं होता।

कारक के प्रकार

हिन्दी में कारको के आठ प्रकार होते हैं।

1. कर्ता कारक

किसी वाक्य में जो शब्द, व्यक्ति, वस्तु या जानवर कार्य करते है तो उसे कर्ता कारक कहते है।

उदाहारण :-

- मोहन खाता है।

- मनोज ने पत्र लिखा।

- घोड़ा दौड़ता है।

- रमेश ने पुस्तक पढ़ी।

- सुनील खेलता है।

- पक्षी उड़ता है।

- मोहन ने पत्र पढ़ा।

- सोहन किताब पढ़ता है।

- राजेन्द्र ने पत्र लिखा।

- अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया।

- पुजारी जी पूजा कर रहे हैं।

- कृष्ण ने सुदामा की सहायता की।

- सीता खाती है।

2. कर्म कारक

जिस संज्ञा या सर्वनाम पर कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का प्रभाव पड़ता हैं उसे कर्म कारक कहते है।

उदाहारण :-

- माँ बच्चे को सुला रही है।

- राम ने रावण को मारा।

- मोहन पुस्तक पढ़ता है।

- उसने सुनील को पढ़ाया।

- मोहन ने चोर को पकड़ा।

- लड़की ने लड़के को देखा।

- कविता पुस्तक पढ़ रही है।

- गोपाल ने राधा को बुलाया।

- मेरे द्वारा यह काम हुआ।

- कृष्ण ने कंस को मारा।

- राम को बुलाओ।

- बड़ों को सम्मान दो।

- माँ बच्चे को सुला रही है।

- उसने पत्र लिखा।

- मुकुल को कसौली घूमना था।

3. करण कारक

जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा किसी काम को पूरा किया जाता है, उसे करण कारक कहते है।

उदाहारण :-

- हम आँखों से देखते है।

- मुझसे यह खाना न सधेगा।

4. सम्प्रदान कारक

जिसके लिए कोई क्रिया की जाती हैं या किसी को कुछ दिया जाता है, तो उसे सम्प्रदान कारक कहते है।

उदाहारण :-

- वह अरुण के लिए मिठाई लाया।

- शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया।

- गरीब को धन दीजिए।

- सुनील रवि के लिए गेंद लाता है।

- हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं।

- माँ बच्चे को खिलौना देती है।

- माँ बेटे के लिए सेब लायी।

- अमन ने श्याम को गाड़ी दी।

- मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ।

- मैं बाजार को जा रहा हूँ।

- भूखे के लिए रोटी लाओ।

- वे मेरे लिए उपहार लाये हैं।

- सोहन रमेश को पुस्तक देता है।

5. अपादान कारक

जब किसी स्थिर वस्तु से कोई वस्तु अलग होती हैं तब स्थिर वस्तु को आपादान कारक और अलग हुई वस्तु को कर्ता कारक कहा जाता हैं।

उदाहरण :-

- हिमालय से गंगा निकलती है।

- मोहन ने घड़े से पानी ढाला।

- बिल्ली छत से कूद पड़ी।

- चूहा बिल से बाहर निकला।

6. सम्बन्ध कारक

शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के साथ सम्बन्ध का बोध होता हो, उसे सम्बन्ध कारक कहते है।

उदाहरण :-

- रहीम की कोठरी।

- रहीम के बेटे।

- सीता का भाई आया है।

7. अधिकरण कारक

शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते है।

उदाहरण :-

- मोहन मैदान में खेल रहा है।

- मनमोहन छत पर खेल रहा है।

8. संबोधन कारक

जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है, उसे संबोधन कारक कहते है।

उदाहरण :-

- हे श्याम! इधर आओ।

- अरे! तुम क्या कर रहे हो

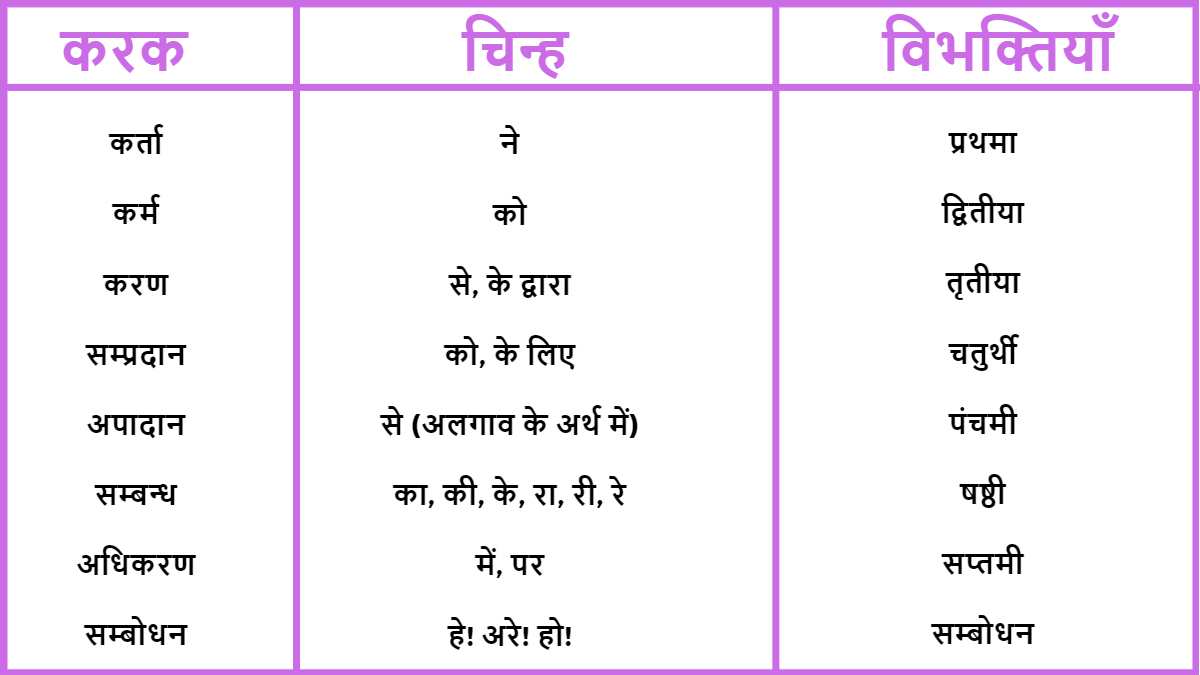

कारक के विभक्ति चिन्ह

कारकों की पहचान के चिह्न और लक्षण नीचे दिए गए हैं।

| कारक | चिह्न | विभक्तियाँ |

|---|---|---|

| कर्ता | ने | प्रथमा |

| कर्म | को | द्वितीया |

| करण | से, के द्वारा | तृतीया |

| सम्प्रदान | को, के लिए | चतुर्थी |

| अपादान | से (अलगाव के अर्थ में) | पंचमी |

| सम्बन्ध | का, की, के, रा, री, रे | षष्ठी |

| अधिकरण | में, पर | सप्तमी |

| सम्बोधन | हे! अरे! हो! | सम्बोधन |

विभक्तियाँ किसे कहते हैं

सभी कारकों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाये जाते हैं, उन्हें व्याकरण में ‘विभक्तियाँ’ या ‘पर सर्ग’ कहते हैं।

विभक्ति से जो शब्द-रूप बनते है उनको ‘पद’ कहा जाता हैं। संज्ञा और क्रिया बिना पद बने वाक्य में उपयोग नहीं किए जा सकते हैं।

विभक्तियों के प्रयोग की विशेषताएँ

प्रयोग के आधार पर हिन्दी कारकों की विभक्तियों की कुछ अपनी विशेषताएँ होती हैं। इनका उपयोग करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

1. सामान्यतः विभक्तियाँ स्वतन्त्र होते हैं। इनका एक काम शब्दों का सम्बन्ध दिखाना है, इसलिए इनका अर्थ नहीं होता है।

जैसे:- ने, से इत्यादि।

2. हिन्दी में विभक्ति का सर्वनामों के साथ प्रयोग करने पर प्रायः विकार उत्पन्न कर उनसे मिल जाती हैं।

जैसे:- मेरा, हमारा, उसे, उन्हें इत्यादि।

3. विभक्ति ज्यादातर संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ आती है। जैसे मोहन की दुकान से यह चीज आयी है।

विभक्तियों का प्रयोग

हिन्दी व्याकरण में विभक्तियों के प्रयोग की विधि निश्चित है। हिन्दी में दो तरह की विभक्तियाँ होती हैं।

- विश्लिष्ट

- संश्लिष्ट

1. विश्लिष्ट :- संज्ञाओं के साथ प्रयोग की जाने वाली विभक्तियाँ विश्लिष्ट होती है।

जैसे :- राम ने, वृक्ष पर, लड़कों को, लड़कियों के लिए इत्यादि।

2. संश्लिष्ट :- सर्वनामों के साथ विभक्तियाँ संश्लिष्ट या मिली होती हैं।

जैसे :- उसका, किस पर, तुमको, तुम्हें, तेरा, तुम्हारा, उन्हें।

जरूर पढ़िए :

उम्मीद हैं आपको कारक की जानकारी पसंद आयी होगी।

यदि आपको यह पोस्ट पसंद आयी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।